歯周病治療

当院の歯周病治療方針

について

当院では、歯周病の状態やその進行原因を分析し、治療方針を検討します。そのため、まず歯周ポケットの検査やレントゲン診査を行い、口腔内の現状を把握します。

治療方法については、最初にブラッシング指導や歯石除去といった初期治療を行います。この初期段階で歯周病治療の基本を整えた後、再度検査を実施します。治療の進行具合によっては、歯周ポケットの部分を切開し、歯石や感染している組織を外科的に取り除くフラップ手術や、骨の再生を目指す再生療法を行うこともあります。また、動揺が大きい歯に対しては、周囲の歯との連結固定を行い、できる限り長く歯を保存するよう努めています。

進行度に応じて、残念ながら抜歯が必要なケースもありますが、当院では患者様の意向を尊重し、無理に抜歯を行うことは決してありません。安心して治療を受けていただければと思います。

歯周病について

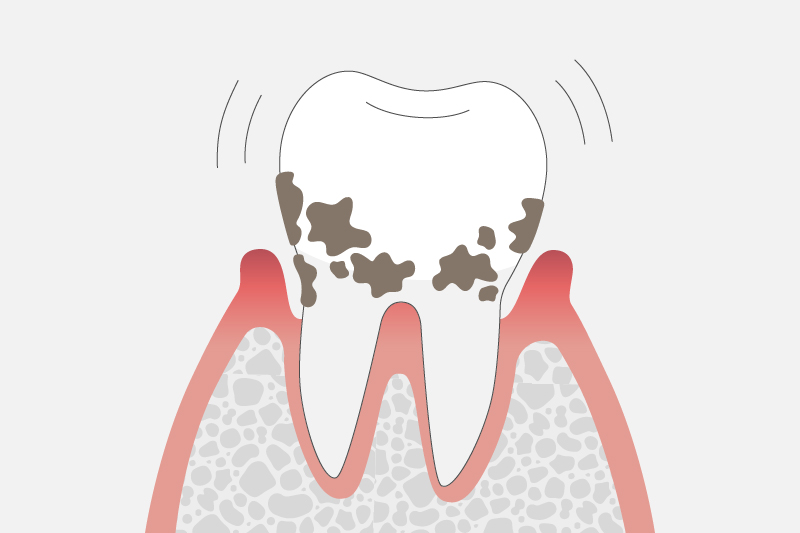

歯周病は、歯を支える「歯周組織」において炎症が発生する病気の総称です。炎症が歯ぐきのみに見られる場合は「歯肉炎」と呼ばれ、炎症が歯を支える骨(歯槽骨)にまで進行すると「歯周炎」となります。

症状が悪化すると、歯槽骨が減少し、最終的には歯が抜けることもあります。歯周炎にかかると、歯肉が赤紫色に変わり、歯と接する部分の歯肉が腫れ、ブラッシングを行うと出血が生じます。さらに、歯と歯の隙間が広がり、食べ物が詰まりやすくなったり、歯肉が後退して歯が長く見えるようになります。

歯周ポケットの深さは、3〜5㎜が軽症、4〜7㎜が中度、6㎜以上が重度と分類されます。また、「歯槽膿漏」は、歯ぐきから膿が出るという歯周病の特徴的な症状の一つです。

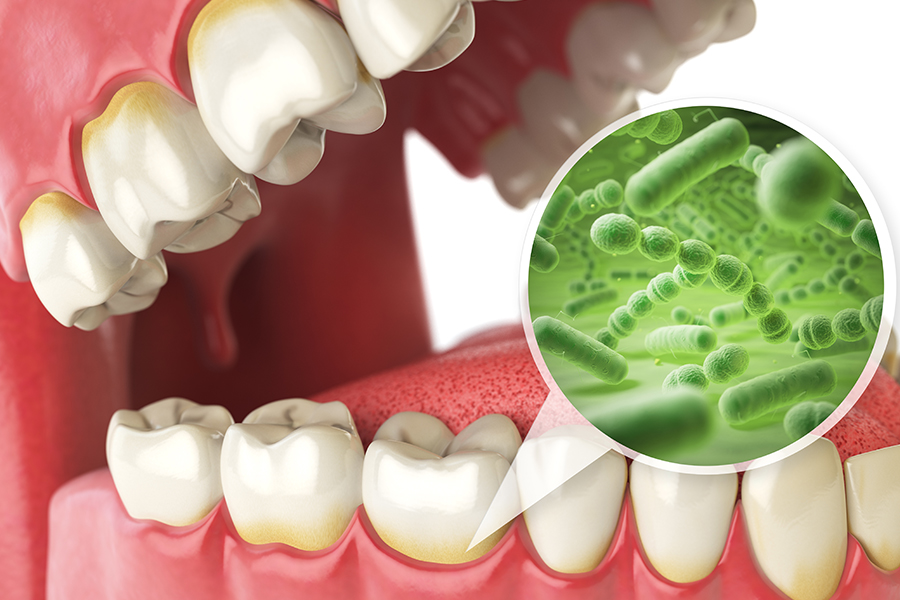

歯周病になる原因について

歯周病の主な原因は、歯周病原菌による感染です。しかし、風邪のように他の人から直接感染するものではなく、体内に常在している歯周病菌が繁殖しやすい環境に置かれることで問題が生じます。

具体的には、これらの細菌の増殖に対して、体は免疫反応を示しますが、その過程で細菌だけでなく、歯茎や歯を支える骨も破壊されてしまい、歯周病特有の症状が現れるのです。

また、歯周病の発症には、生まれつきの遺伝的要因や喫煙、歯磨きが嫌いといった後天的な要因も影響を与えることがわかっています。

歯肉炎について

歯と歯の間の歯肉が丸く膨らみ、赤みを帯びてきます。ブラッシングを行うと出血することもあります。

この状態では歯肉に炎症が生じ、歯周ポケットが3mm以上に広がりますが、痛みを感じないため、多くの人が症状に気づかず放置してしまうことがよくあります。

歯肉炎は、丁寧に歯を磨くことで改善することが可能です。

歯周病セルフチェックの

方法について

- 歯肉の色が赤い、もしくはどす黒い

- 歯と歯のあいだの歯肉が丸く、

腫れぼったい - 歯肉が、疲労時やストレスが

かかっているときに腫れやすい - 歯肉が退縮して、歯と歯のあいだに

すき間ができてきた - 歯が長く伸びてきた

- 歯の表面を舌でさわるとザラザラする

- 歯みがき時などに歯肉から

出血しやすい - 起床時に口が苦く、ネバネバして

気持ち悪い - 歯肉を押すと白い膿がにじみ出てくる

- 歯の動揺がある

- 歯と歯のあいだに食べ物が

挟まりやすい - 上顎の前歯が出てきた

- 人から口臭があると言われる

歯周病と全身疾患について

歯肉に炎症が起こると、細菌やそれらが生成する有害物質が血液に入り込みます。これらの細菌や物質は血管を通じて全身の各器官に広がり、最終的にはさまざまな病気の原因となることが最近の研究で明らかになってきました。

歯周病は慢性的な疾患であるため、炎症が生じた歯周組織(歯肉)では、細菌や有害物質が持続的に生成され、その影響が常に全身に波及しています。このようなことから、歯周病が全身の健康に悪影響を及ぼすリスクが存在することは容易に理解できるでしょう。

現在、歯周病と関連があると考えられている病気には、動脈硬化や脳梗塞、脳卒中、心臓疾患、糖尿病、腎臓病、関節リウマチ、肺炎などの呼吸器疾患、さらには早産や低出生体重児のリスクも挙げられています。

歯周病と口臭の関係

について

口腔内に存在する「嫌気性菌」と呼ばれる細菌は、食べかすを栄養源として増殖し、プラーク(歯垢)という細菌の塊を形成します。このプラークは歯周病の主要な原因となり、同時に口臭の発生にも寄与しています。プラークを生成する嫌気性菌は、食べ物に含まれるたんぱく質を分解する過程で揮発性の硫黄化合物を生成し、これが口臭の原因となります。

日常的な歯磨きによってプラークを除去することは可能ですが、磨きにくい部位に残りやすいため、正しいブラッシング方法を学んだり、歯周治療を受けたりすることで、口臭の予防や改善が図れます。

また、プラークが除去されず放置されると、プラーク内の細菌が唾液に含まれるカルシウムやリン酸と結びついて歯石に変化し、歯の表面に付着します。一度付着した歯石は、通常の歯磨きでは取り除くことができません。

歯石の表面はでこぼこしているため、細菌が付着しやすく、細菌は歯石を足場にして歯周ポケットの奥深くまで繁殖してしまいます。歯周ポケット内のプラークも通常のブラッシングでは除去が困難であり、専門クリニックでの適切な除去処置が必要になります。

歯周病で抜歯を

おすすめするケース

歯周病を放置すると問題のある歯だけではなく、周囲の歯や骨に影響を与える可能性があるため、抜歯という手段が取られることになります。抜歯を回避するためには、歯周病の進行を抑える必要があります。

歯を抜かずに治療するメリット

歯を抜かないことの大きな利点は、全体的な口腔内の歯の寿命を延ばすことです。歯を失った場合には、ブリッジ、入れ歯、またはインプラントによる補綴治療が考えられますが、入れ歯やブリッジは両隣の歯に大きな負担をかけることがあります。

その結果、他の歯も失う可能性が高まります。したがって、他の歯に負担をかけないことが、口腔全体の歯を長持ちさせる秘訣となります。しかしながら、残しておくよりも抜いた方が良い場合もあります。以下のようなケースでは、抜歯が推奨されます。

抜歯が推奨されるケース

- 重度の歯周病に進行している

- 歯のぐらつきが激しい

- 歯が割れたりヒビが入ったりしている

- プラークコントロールができない

歯周病の治療方法

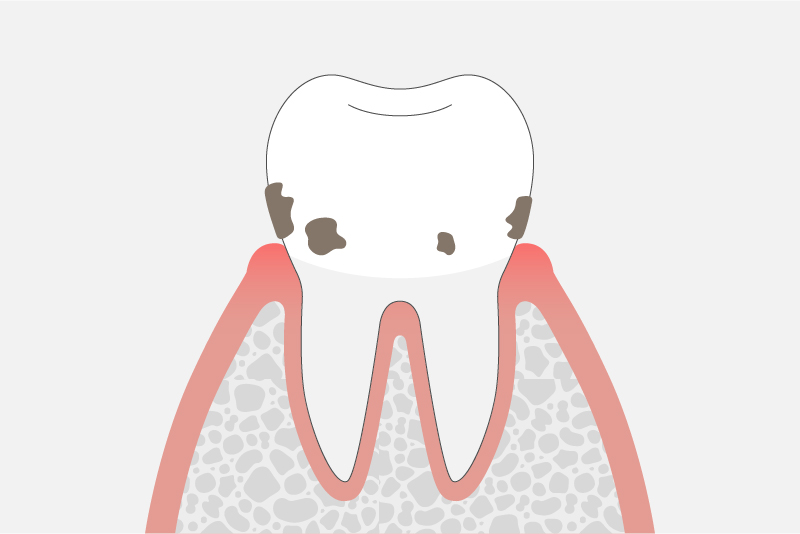

P1:軽度歯周病

(歯肉炎・歯周炎)

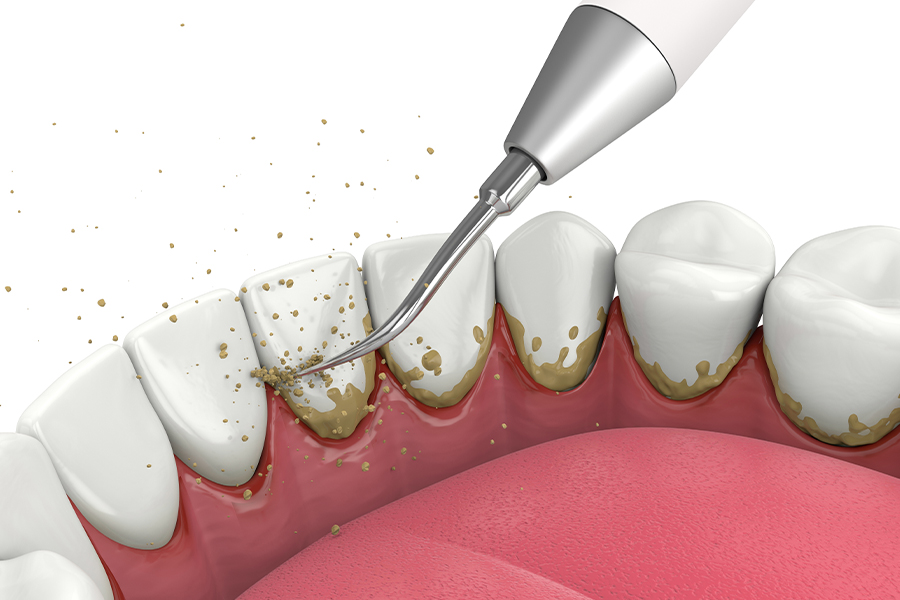

治療方法:スケーリング

歯石はプラークが石灰化して歯の表面に付着したもので、表面がざらざらしているため常にプラークが留まりやすくなります。この歯石は、患者自身の歯磨きでは取り除くことができないため、専用の歯科器具を用いて除去する「スケーリング」という処置を行ないます。

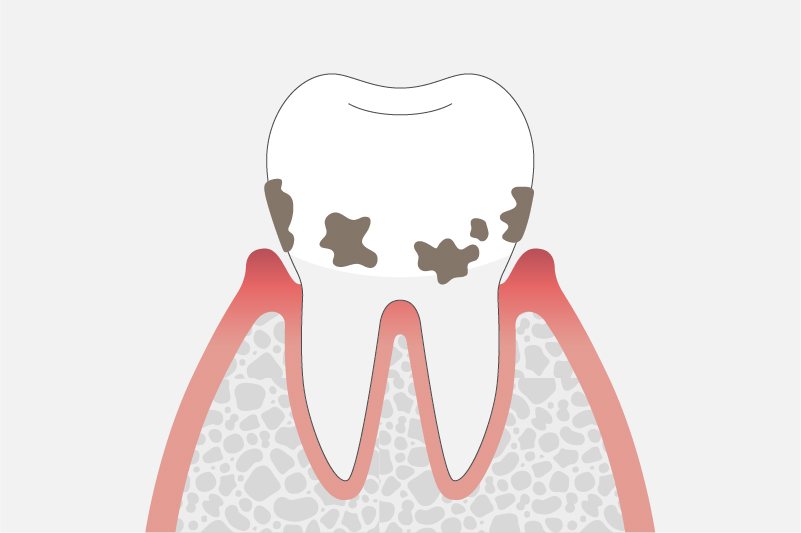

P2:中度歯周病(歯周炎)

治療方法:ルートプレーニング

中等度に進行すると、歯を支える骨(歯槽骨)の喪失が顕著になり、歯の動揺(ぐらつき)が目立つようになります。この段階では、歯ぐきの深い部分(歯肉縁下)にある歯石を除去する「ルートプレーニング」という処置を行います。

軽度の歯周炎に比べると治療が難しくなり、時間がかかることがあります。

P3:重度歯周病(歯周炎)

治療方法:歯周外科治療

歯が大きく動揺している場合には、歯周補綴治療を通じて、歯を固定し安定させる治療を実施します。また、歯ぐきの奥深くにある歯石を取り除くために、「歯周外科治療」も行います。

治療方法はいくつかあり、主な目的は歯肉を切開・剥離して歯根面に残っている炎症の原因物質を取り除くことです。

必要に応じて、失われた組織を再生させる歯周組織再生療法も検討いたします。

歯周病治療の流れ

診査・診断

歯周病の疑いがあったり歯周病の治療を希望される場合は、患者さまの症状を伺い、治療前の検査を行います。

レントゲン写真撮影・口腔内写真撮影等の資料撮影を行い、歯周ポケット診査で歯ぐきの状態を確認し歯周病か否かを診断します。

ブラッシング指導

歯周病治療ではセルフケアがとても大切なため、セルフケアでどの位歯垢が除去出来ているのか知っていただき、問題点がある場合は歯磨きを改善するために歯科衛生士によるブラッシング指導を行います。

磨き方や使用する道具は患者さま1人1人に最適した方法をご提案させていただきます。

歯垢・歯石除去

専用の器具を用いて歯の周囲に付着した歯垢・歯石を除去を行います。歯石の付着量によって一度で取り切るには困難なため、回数を分けて除去を行います。

また、中等度〜重度の歯周炎の場合は、歯石が深い位置にあるため取りきれません。場合によっては歯周外科処置を行う必要があります。

定期的なメインテナンス

全ての歯周治療が終了し、長期的な健康維持のための治療をメンテナンスといいます。

そのためには、3〜4ヶ月毎の定期検診に来院して頂きますが、その都度、歯のみがき方をチェックしたり、新たに付着した歯石を取り除きます。また、定期的に口腔内を観察することで歯周病・むし歯の再発などを早期に発見し、治療を最小限にすることができます。

メインテナンスに来ていただき、生涯、健康で豊かな人生を過ごす上での基盤になればと考えております。

歯周病治療の回数と費用の目安

| 軽度歯周病の場合 1回〜3回 | 3,000~4,000円 |

| 中度歯周病の場合 4回〜7回 | 5,000~15,000円 |

| 重度歯周病の場合 8回〜 | 15,000円~ |

歯周病を予防するために

必要なこと

歯科医院で行うこと

- 歯科検診を受ける

- ブラッシング指導を受ける

- 定期的に歯垢・歯石を除去してもらう

自宅で行うこと

- 栄養バランスを意識した食事を摂取する

- 間食をダラダラ食べない

- 禁煙・減煙を試みる

- 歯磨き後、鏡で磨き残しや出血などをチェックする

- 食後は必ず歯磨きをする

- デンタルフロスや歯間ブラシ、舌ブラシを効果的に活用する

「予防歯科」を詳しく見る

スケーリングについて

スケーリングとは、歯の表面に付着した歯石を取り除くための治療法です。歯石は歯垢が硬化したものであり、通常の歯ブラシやクリーニングでは除去が難しいため、専用の歯科器具を用いてスケーリングを行い、効率よく歯石を取り去ります。

スケーリングの重要性について

虫歯や歯周病のリスク低減

虫歯菌や歯周病菌は、歯垢や歯石がないと歯に定着できません。これらを取り除くことで、細菌が生息しにくい環境が作られ、虫歯や歯周病のリスクを減少させることができます。

歯茎の後退を防ぐ

歯石が溜まったままにすると、徐々に歯茎が後退します。この現象は「歯肉退縮」と呼ばれ、歯周病菌が歯茎を炎症させることによって起こります。歯石を除去することで、このリスクも軽減できます。

歯垢や歯石の蓄積を防ぐ

スケーリングによって安全に歯石を除去できます。施術後は歯の表面が滑らかになるため、歯垢や歯石の再付着を防ぎやすくなります。

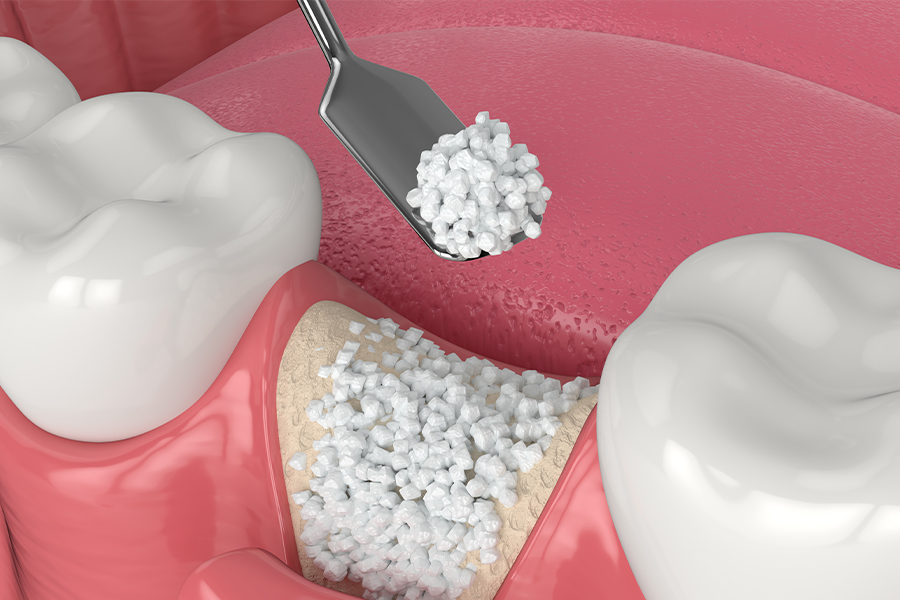

歯周組織再生療法に

ついて

歯周組織再生療法とは、歯周病により失われた骨やその他の支えとなる組織を再生させる治療法です。この治療では、失われた組織の再生に必要な空間を確保し、その中に再生を促進する薬剤を注入することで、失われた骨や組織を再構築します。

当院では、再生のために必要な細胞を歯の根の表面に付着させるタンパク質「エムドゲイン」を使用して、効果的な再生を図っています。

歯周組織再生療法で

期待できる効果

機能の回復

健康な歯周組織の再生により、噛む力や歯の安定性が回復し、食事や発音が以前のように正常に戻ります。

自然な歯の維持

再生療法は、歯を自然な形で保つことを目的としています。インプラントや義歯に頼ることなく、自分の歯を健康に保つことが可能です。

美的効果

歯周組織が再生されることで、歯茎の見た目も向上します。特に前歯など審美的に重要な部分において、大きな利点となります。

歯茎の再生療法について

GBR(骨誘導再生法)は骨量を増加させるための手術ですが、結合組織移植術は歯肉自体を増やすための手法です。具体的には、別の部位から歯肉の一部を取り出し、増やしたい箇所に移植するという方法です。

この治療は、歯の根元が露出している状態の改善に効果的ですが、現在ではインプラント治療にも活用されています。

結合組織移植手術の流れ

歯肉の採取

上顎の内側から結合組織を採取します。麻酔を行った後、採取する歯肉のサイズや厚みを確認し、予定している部分にマーカーで印をつけます。その印に沿ってメスを使い、歯肉を切開します。上皮を慎重に取り除き、結合組織のみを採取します。

歯肉の移植

移植先の歯肉を、採取した移植片が置けるように切開、剥離します。採取した歯肉を、歯肉が痩せている場所の上皮と骨の間に挟み込み、縫合して動かないように固定します。

傷の保護

上顎の傷口を保護し、治癒を促すために、シーネと呼ばれる口に装着するプラスチック製のカバーを装着します。この状態を1~2週間保ち、傷がある程度回復するまで様子を見ます。最後に縫合糸を抜き、経過を観察します。

歯周外科治療について

歯周基本治療では完全に除去できなかった深い歯周ポケット内の歯石を取り除くための手術です。基本治療後に歯周ポケットが5mm以上残り、歯石が付着している場合にはフラップ手術を考慮します。

この手術では、深い歯周ポケットの内部を直接目視で確認しながら歯石を取り除くことができるため、取り残しがありません。しっかりと歯石を排除することで、歯周病の進行を抑える効果があります。

フラップ手術を採用する基準

歯周基本治療後に歯周ポケットが5mm以上あり、検査時などに出血があり、歯石が残っている場合には検討します。

歯周病治療のフラップ手術の重要性

歯周病菌は深い歯周ポケットに繁殖するため、歯周ポケットが浅くなると歯周病の進行が抑えられます。

フラップ手術では、歯石を徹底的に除去できるため、歯周ポケットの深さは浅くなりますが、手術後には歯茎が下がることがあり、敏感になりやすいリスクも伴います。

フラップ手術の流れ

歯周ポケットが深い部分に麻酔をしていきます。

麻酔をした部分の歯茎を切開していきます。

歯茎を開き歯の根を露出させます。

専用の器具を使って歯石を取り除き、歯の根の表面を綺麗に清掃します。

歯茎を戻して傷口を縫います。

7~14日後に糸を取ります。

骨移植について

自家骨移植とは、自身の体の一部から骨を採取し、顎骨の不足している部位に移植する手術のことを指します。

この手法は「ブロック骨移植」とも呼ばれます。通常、採取されるのは下顎の一番奥の歯の外側付近にある下顎枝の骨です。

骨移植の期待される効果について

顎骨を増やすことの最大の利点は、インプラント治療が可能になることです。インプラント体をしっかりと固定できるため、外れる心配がなく、天然歯と同様の噛み心地を得ることができます。

また、痩せた歯茎が気になる方にとって、骨移植を行うことで周囲の歯茎との調和を図ることもできます。